領域趣旨

継続する星形成と重元素合成・放出により固体惑星の材料物質分布は銀河中心領域から外側に広がってきた.この銀河進化によりハビタブル惑星が生まれる環境が銀河系の内側から外側へ「開拓」された.約46億年前に生まれた太陽系の起源・進化を探るためには,現在とは異なる太陽系誕生の環境を理解することが必須であり,宇宙年齢に匹敵する時間スケールでの銀河系の進化を理解する必要がある.

そのため,今まさに手にした銀河系円盤部における星形成論の新しい枠組みを発展させ,銀河系スケールでの星団形成活動を記述する.また,関連研究者の総力を結集して,進化する銀河系における多様な惑星系の形成論を構築し,現環境とは異なる初期状態を起点とする太陽系史研究へとパラダイムシフトを導く.更に太陽を生んだ星団の他の星,つまり太陽の兄弟星の分布や,太陽系のように生命を育む惑星系の形成領域分布の描像を確立し,惑星系観測の新機軸を構築する.

研究内容

-

星形成論(A01)

代表者:犬塚修一郎

星団形成過程と銀河系の動力学・化学進化を解明する。

多様な原始惑星系円盤の形成過程を解明する。

-

惑星形成論(A02)

代表者:小久保英一郎

様々な銀河系環境における多様な原始惑星系円盤において、世界最先端の微惑星形成理論と惑星移動理論を用いることで、惑星系の多様性の起源を解明する。

-

大気形成論(A03)

代表者:生駒大洋

惑星形成の最終ステージである大気の獲得プロセスを理解することで、銀河系内における生命保有(ハビタブル)惑星の起源を解明する。

-

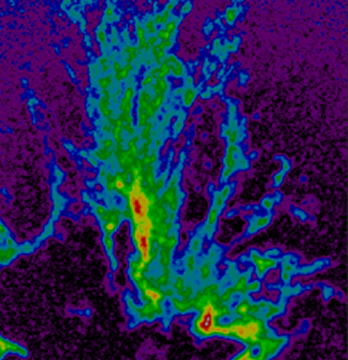

星団観測(B01)

代表者:大西利和

大小ミリ波・サブミリ波望遠鏡を駆使することにより、星間分子雲の詳細な物理状態を導出し、そこで形成される星団や星、惑星の形成初期条件を探る。

-

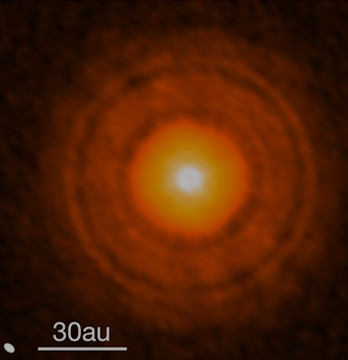

円盤観測(B02)

代表者:百瀬宗武

惑星系の母胎である原始惑星系円盤の観測を通じて系外惑星の多様性の起源を明かし,『惑星形成の包括的理解』と『銀河系の進化史から捉えた太陽系の位置付け』を明らかにする。

-

惑星観測(B03)

代表者:田村元秀

観測好適地に位置する南アフリカ天文台の望遠鏡に赤外線分光観測装置を製作し、若い恒星まわりの初めての大規模惑星探索を行う。さらに、太陽近傍の赤色矮星まわりのハビタブル惑星も探索する。